障害年金とは?老後の年金だけじゃない?わかりやすく説明

障害年金とは、病気やケガなどで障害を負ったときにもらえる年金です。

障害を負うことは誰もがかかえるリスクです。年金は老後以外にも障害のリスクにも対応してくれています。

※リスクに見舞われた方に年金が給付されます。

※障害年金をもらうには条件があります(ページ下記で説明しています)。

以下のとおり、障害年金には大まかに3つあります。

※3つの中のひとつは、年金ではなく”一時金”です。

国民年金に加入している方で、障害等級1級または2級の障害にあてはまる方は、障害のある状態のあいだ障害基礎年金が給付されます。

厚生年金に加入している方で、障害等級1級または2級の障害にあてはまる方は、障害のある状態のあいだ障害基礎年金に加えて障害厚生年金が給付されます(障害等級3級にあてはまる方は障害厚生年金のみ)。

厚生年金に加入している方で障害等級3級よりも軽度な障害にあてはまる方は、一時金として障害手当金が給付されます。

※年金ではなく”一時金”なので年金のように毎年給付されるわけではありません。

では次に、障害年金のもらえる要件について下記で説明していきます。障害年金をもらう予定の方はチェックしておきましょう。

障害年金は、受給要件にあてはまったときに給付されます。障害年金の受給要件は以下のようになっています。

❶障害基礎年金、❷障害厚生年金、❸障害手当金についてそれぞれ説明しています。

●初診日

障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師等の診療を受けた日をいいます。

●障害認定日

初診日から1年6ヵ月経過したとき、または1年6ヶ月以内にその病気やケガが治った場合(症状が固定した場合)はその日をいいます。

次の1.もしくは2.のいずれかを満たすこと

- 初診日がある月の2ヶ月前までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること

- 初診日において65歳未満であり、初診日の前日において、初診日がある2ヶ月前までの直近1年間に保険料の未納がないこと(初診日は令和8年4月1日前にあること)

障害等級が1級または2級であるひとは、申請すれば国民年金の保険料が免除されます(法定免除)。

ただし、免除をすれば老齢基礎年金(老後にもらう国民年金)が減ります。

※法定免除した期間についての老齢基礎年金の額は、平成21年4月以降の期間は1ヶ月を2分の1にして計算されます。

※参照:日本年金機構国民年金保険料の法定免除制度

免除を受けた期間については10年以内※であれば保険料をさかのぼって納める「追納」ができます。将来受け取る年金額を減らしたくない人は経済的に余裕が出来てから追納をしましょう。

※たとえば2019年4月ぶんは2029年4月末まで。

※10年を過ぎたぶんは支払うことが出来ません。この場合、上記で説明するように老後の年金が減ってしまいます。

働いていると障害年金がもらえなくなるわけではありません。

障害年金は、現在の障害の状態によって支給される年金です。

つまり、障害をもつ人が働いてお金を稼いだとしても、障害年金の支給が止められるわけではありません。

働くことで障害の状態が改善し、障害等級に該当しなくなったと認められる場合には障害年金の支給が止まる場合もあります。

大事なポイントは、「障害年金を受給する要件にあてはまっているのか」です。元気に働いていたとしても、障害の状態が変わらないのであれば障害年金は受給できます。

勤務先が障害を考慮した労働環境を整えている場合には、現在問題なく働けていたとしても「今の労働環境が無くなれば働くことが難しい」こともあります。

したがって、働いていたとしても、障害年金を受給する要件(上記で解説)に「あてはまっている」と診断されるなら、障害年金の支給が止まることはありません。

では次に、障害年金はどれくらいの金額になるか下記で説明していきます。いくらもらえるかザッと把握しておきましょう。

障害の状態(1級~3級)により、以下に示した金額が年金として給付されます。

障害年金を受け取る方はどれくらいの金額がもらえるのかチェックしておきましょう。

※障害年金には時効があり、受給できるようになってから5年以内に申請をしないと受け取れなくなってしまうので注意してください。

病気やケガで障害を負ったとき、すべての方が加入する国民年金からは「障害基礎年金」がもらえます。さらに会社員(サラリーマンなど)は厚生年金から「障害厚生年金」がもらえます。

こんなページもみられています

国民年金と厚生年金の違いってなに?

※下記表は2025年度の金額。

※参照:日本年金機構障害基礎年金の年金額

※参照:日本年金機構障害厚生年金の年金額

たとえばどれくらいもらえるの?

パターン①

※たとえば勤務年数20年の会社員(平均月収30万円、配偶者有り、子が2人)が1級障害を負った場合、障害年金は約245万円となります。

パターン②

※たとえば勤務年数20年の会社員(平均月収30万円、配偶者有り、子が1人)が1級障害を負った場合、障害年金は約221万円となります。

パターン③

※たとえば勤務年数10年の会社員(平均月収40万円、配偶者有り、子が0人)が1級障害を負った場合、障害年金は約222万円となります。

※障害等級については障害等級表を参照。

※報酬比例の計算について、厚生年金の加入期間が300月(25年)未満の場合は300月とみなされます。

※平成15年4月以降に厚生年金に加入したとして計算しています。

※配偶者が老齢厚生年金、退職共済年金(加入期間20年以上または中高齢の特例に該当する場合に限る)、または障害年金を受け取る間は、配偶者の加給年金は支給停止されます。

※参照:日本年金機構障害基礎年金の年金額

※参照:日本年金機構障害厚生年金の年金額

では次に、障害年金は収入に入るのか、税金はかかるのか下記で説明していきます。

※収入に含まれる場合と含まれない場合があります。社会保険の扶養に入るつもりの方は下記をチェックしておきましょう。

障害年金は非課税所得なので所得に含まれません(遺族年金も同じ)。

したがって、障害年金として受け取った金額には所得税や住民税はかからないので安心してください。

※出典:国税庁所得税法

また、障害年金を受け取っているからといって国民健康保険料などの社会保険料が増えることもありません。

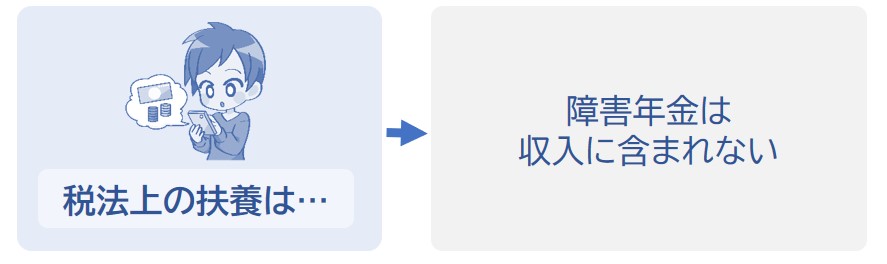

ただし、障害年金をもらっている方が親族の扶養に入る場合は下記のポイントに注意しましょう。

※収入の算定に含まれる場合があります。

障害年金は非課税所得になります。したがって、障害年金をもらっていても、その金額は扶養親族の条件である「合計所得58万円以下」の算定には含みません。

したがって、障害年金以外の合計所得が58万円以下なら扶養親族の対象になります。

※扶養親族の条件については扶養親族とは?を参照。

※2025年の収入については2025年の税制が適用されます(扶養親族の所得要件が48万円から58万円に引き上げられました)。

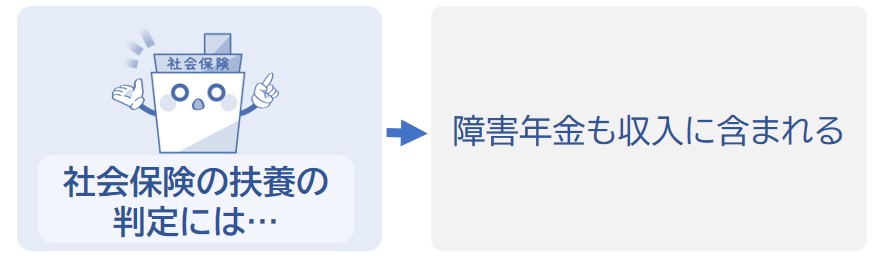

社会保険の扶養については扶養親族の条件と異なります。社会保険の扶養条件である「収入130万円未満(60歳以上は180万円未満)」の算定には、障害年金として受け取った金額も含みます。

したがって、これらの年金をもらっており、1年間の収入合計が130万円(60歳以上もしくは障害のある人は180万円)以上になる見込みならば、社会保険の扶養の対象から外れます。

※社会保険の扶養条件については社会保険の扶養とは?を参照。

遺族年金とは?老後の年金だけじゃない!

親を社会保険の扶養に入れられる?年金収入いくらまで?

障害年金は非課税所得なので、障害年金として受け取った金額には所得税や住民税はかからないので安心してください。

しらべたい内容を探す

しらべたい内容を探す