所得税と住民税の違いってなに?税金がかからない金額は103万円?税率は?

- 所得税と住民税はお金を稼ぐとかかる税金。

- 所得税の税率は5%~45%、住民税の税率は10%で固定。

- お金を稼いでいても、2025年の年収が160万円以下であまり稼いでいなければ所得税がかからない。

※2024年は103万以下なら所得税は0円でした。

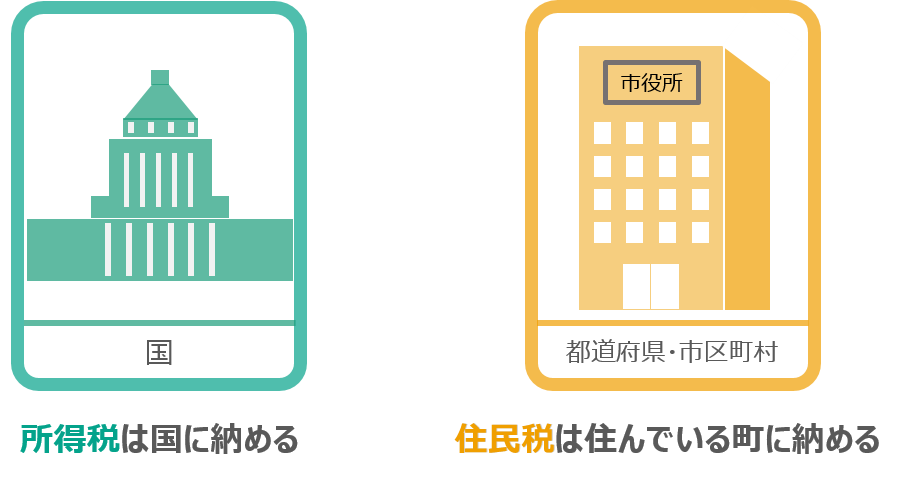

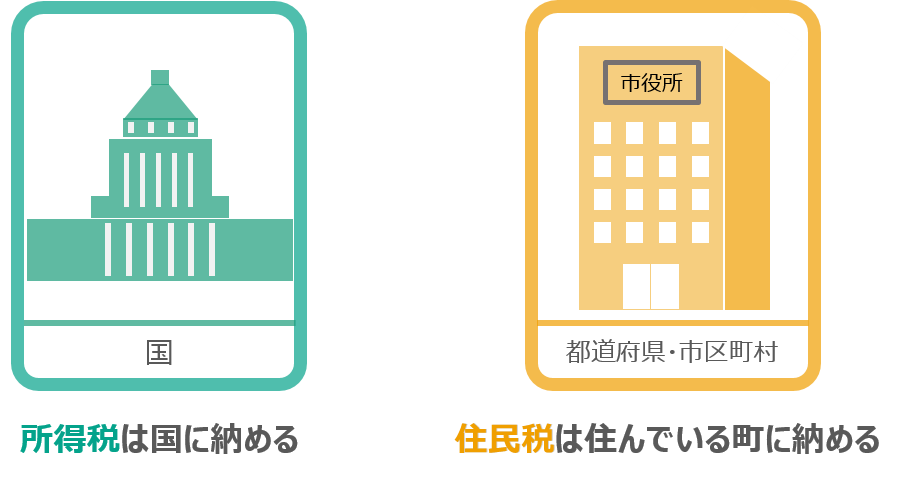

税金は大きく分けると国に納める税と住んでいる町に納める税に分けられています。

所得税は「国に納める税金(国税)」に分類され、住民税は「住んでいる町に納める税金(地方税)」に分類されます。

これらの税金は国民のために使われることになりますが、用途がそれぞれ異なります。1年間に何兆円つかわれているか等について知りたい方はチェックしておきましょう。

収入:約154兆円

支出:約132兆円

※国税については税金とは何か?何のために払っているの?財源や使いみちは?を参照。

収入:約128兆円

支出:約123兆円

※地方税については地方税とは?1年間にいくら使われているの?財源内訳を参照。

では次に、所得税と住民税の納税する時期について下記で説明していきます。それぞれの違いをチェックしておきましょう。

所得税と住民税の支払い方はそれぞれ以下のとおりです。

給料をもらっている人は?

会社員やアルバイトなどのように会社から給料を貰っている人は会社が天引き(源泉徴収)されることになっています。

自営業や個人事業主などは?

個人事業主などは2月16日~3月15日のあいだに確定申告をおこなって納めることになっています。

※申告しないと税金の加算などのペナルティが与えられます。

給料をもらっている人は?

会社から給料を貰っている人は所得税と同じく会社が天引き(特別徴収)されることになっています。

※勤務先によっては市区町村から送られてくれる納付書で納める場合もあります。

※納付書のバーコードを読み取り、アプリでも支払いが可能です。

自営業や個人事業主などは?

個人事業主などは6月に市区町村から送付される住民税の納付書を用いて年4回(6月・8月・10月・翌年1月)に分けて納めることになっています(普通徴収)。

※納付書のバーコードを読み取り、アプリで支払いをすることも可能です(かんたんでオススメです)。

所得税と住民税はお金を稼げばかかる税金ですが、1年間に稼ぐ金額が少なければ税金がかかりません。

たとえば、学生のアルバイトなどのように1年間に稼ぐ金額があまり多くなければお金を稼いでいても税金が0円になります。

たとえば、アルバイトやサラリーマンなどのように会社に雇われており、1年間の給与収入が160万円以下の方は所得税がかかりません(計算例は↓のとおり)。

※2024年は103万以下なら所得税は0円でした。

たとえば1年間(1月~12月まで)の給与収入が160万円の場合、給与所得は、

給与所得や給与所得控除については給与所得控除とは?を参照。

※たとえばその月の勤務分の給与が翌月10日に支給されるなら、前年12月~今年11月に勤務したぶんの給与が1年間の給与収入となります。

※2025年(1月~12月末まで)の収入については給与所得控除の最低保証額が10万円引き上げされます。

となります。給与所得以外に所得がないので、95万円が総所得金額となります。

したがって、所得税は、

(

※所得税の計算式はこちら。

※所得控除95万円は基礎控除です。

※2024年(1月~12月まで)の収入については103万円以下まで所得税が0円でした(くわしくは基礎控除の引き上げを参照)。

となります。以上が所得税が0円となる理由です。

※所得控除額がもっと多ければ収入が多くても所得税はかかりません。

※くわしくは所得税とは?で説明しています。

※ただし、住んでいる地域によっては93万円や97万円を超えると住民税がかかる場合があります。

例えばあなたがアルバイトであり、2024年(1月~12月まで)の給与収入が100万円のとき、給与所得は45万円となります。給与所得のほかに所得がないので合計所得金額は45万円となります。

※住民税は合計所得金額が45万円以下だと課税されないことになっています。

給与収入が100万円以下の方は合計所得金額が45万円以下になるので、2025年の住民税は課税されません(住民税は0円)。

※東京都以外の方は合計所得38万円以下などの場合があります。くわしくはお住まいの市区町村HPでご確認ください。

※ただし、住んでいる地域によっては収入が93万円以下などの場合があります。

くわしくは住民税がかからない?0円になる?を参照。

※おすすめ記事:給与所得者で2025年の住民税がかからない年収。2026年は変わる?を参照。

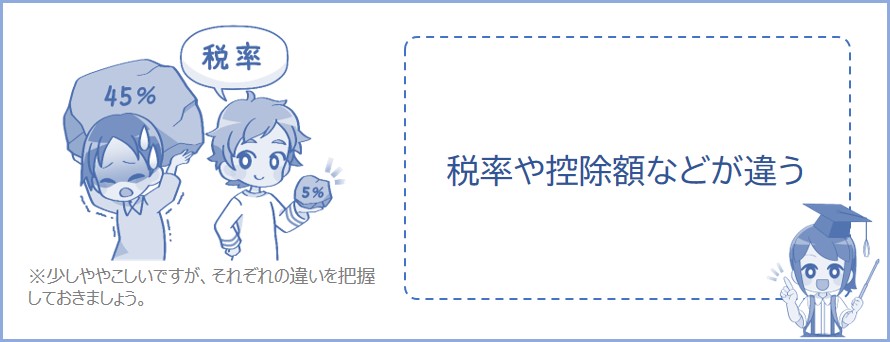

所得税と住民税は計算式や税率などいろいろ違いがあります。

所得税の税率は所得の多さによって5%~45%に変化するのが特徴です。住民税の税率は所得の多さにかかわらず10%で固定となっているのが特徴です。

また、所得税は今年1年間(1月~12月まで)の所得によって決まりますが、住民税は前年1月~12月までの所得によって決まるのも特徴です。

以下に❶計算式と税率の違い、❷対象年度の違い、❸控除額の違いについてまとめています。

▶所得税について

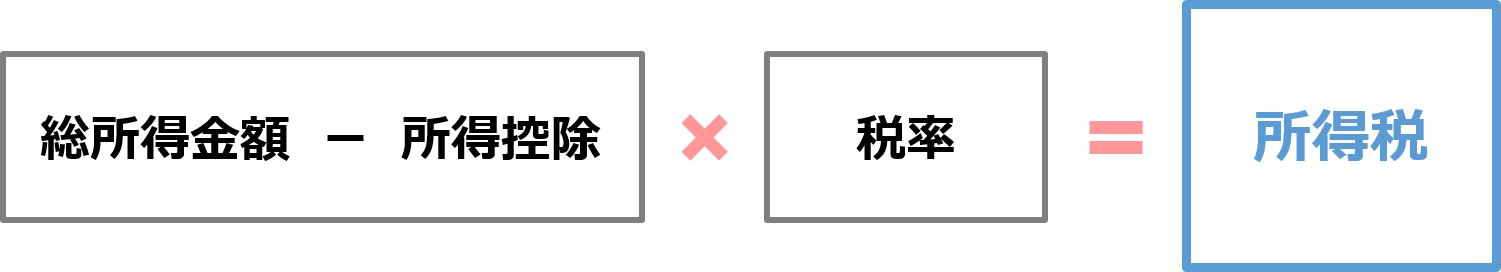

所得税は1年間(1月~12月まで)の稼ぎによって5%~45%の税率がかけられることになっています。計算式は以下のとおりです。

くわしくは所得税とは?を参照。

▶住民税について

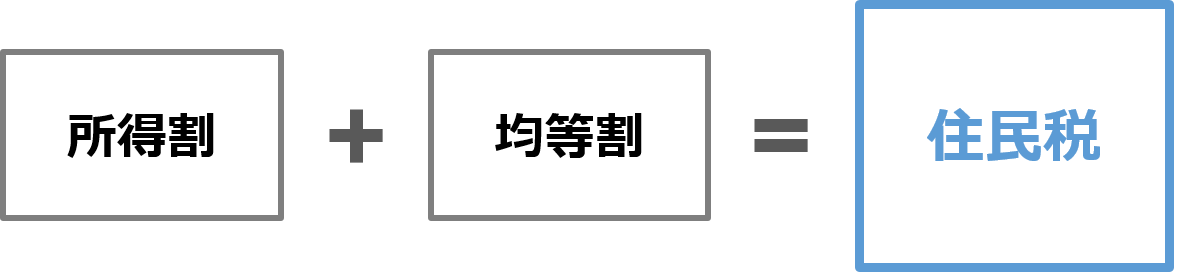

住民税の税率は一律で10%となっています。また、前年1月~12月までの所得について税金がかけられることも特徴です。計算式は以下のとおりです。

所得割 = 前年の課税所得 × 10%

均等割 = 5,000円

※厳密には均等割が4000円、「森林環境税」が1000円、合わせて5,000円が課税されることになります(令和6年度から開始)。

くわしくは住民税とは?を参照。

住民税は前年1月~12月までの所得によって税額が決定します。

つまり、今年1年間収入が無ければ今年の所得税は0円になりますが、前年にお金を稼いでいれば今年収入が無くても住民税は課税されることになります。

ここまで説明したように、所得税は国に納める「国税」、住民税は住んでいる地域に納める「地方税」に分類され、それぞれ税率や計算方法などが異なります。

お金を稼ぐひとは必ず関わることになるので2つの違いを知っておくと役に立つと思います。

お金を稼いでいないひともこれからお金を稼ぐつもりのひとも上記のまとめを覚えておきましょう。

パート主婦は年収いくらがお得なの?103~150万円の年収別

税金?保険?何もわからない!知っておかなきゃいけないポイント

しらべたい内容を探す

しらべたい内容を探す