所得控除とは?安くなる?控除あり無しでシミュレーション

▶所得控除(しょとくこうじょ)ってなに?

所得控除とは税金を安くしてくれるもの。

所得から一定の金額を控除する(差し引く)ことで、あなたにかかる税金(所得税や住民税)を安くしてくれる。所得控除がないと税金の負担が増す。

※くわしくは下記で説明しています。

▶所得控除ってどんなものがあるの?

代表的な所得控除は「基礎控除」や「親族を養っていると税金が安くなる」扶養控除など。

※くわしくは下記で説明しています。

▶所得税がいきなり減った原因は?

去年と比べて所得控除が増えた場合は、所得税が減ることがある(妻や16歳以上の子供を扶養し始めたなど)。

※所得控除で税金が安くなるしくみは下記で説明しています。

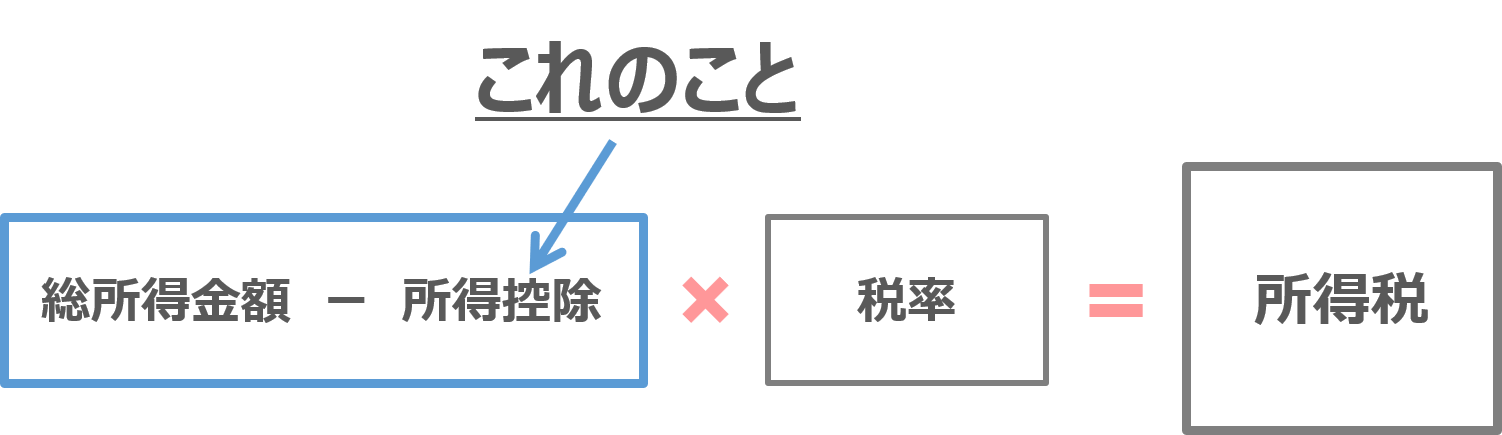

所得控除とは、所得から一定の金額を差し引いて税金を安くしてくれる制度です。

※控除とは金額を差し引くという意味です。

妻や子供の有無など、条件にあてはまった場合にあなたの所得が控除され、あなたにかかる税金が安くなります。

たくさんお金を稼いで所得が多くなればそのぶん税金がかかってしまいますが、その税金の負担を軽くしてくれるのが所得控除(しょとくこうじょ)です。

※所得控除の種類については下記で説明しています。

上記の計算式を見てわかるように、所得控除(所得から金額を差し引く) → 課税所得が減る → 税金が安くなるという仕組みです。

※課税所得とは「総所得金額 – 所得控除」の金額のことをいいます。

したがって、所得がたくさんあっても所得控除がたくさんあればそのぶん課税所得が少なくなるので、所得税が安くなります。

※下記で計算して説明しています。

※控除の意味については控除とは?を参照。

総所得金額とは、各種所得の合計額のこと(山林所得などは除く)。

※出典:国税庁所得税のしくみ

所得控除があると以下の計算例のように税金が安くなります。

(

↓課税所得に税率をかけると…

※総所得金額とは、各種所得の合計額のこと。

※総所得金額から所得控除を引いた金額を課税所得といいます。

(

以上のように、所得控除が無いとあなたにかかる税金が高くなってしまいます。

では次に、所得控除の種類について下記で説明していきます。ひとり親控除や扶養控除などいろいろあります。

※家族がいれば税金が安くなる控除や学生なら安くなる控除などいろいろあります。くわしくは下記で説明していきます。

所得控除には以下のようにいくつか種類があります(妻や子供がいると税金が安くなるなど)。

代表的な所得控除を以下に示します。

よく利用される所得控除なので内容を知っておくことをオススメします。

※しっかり利用すれば節税になります。

| 扶養控除 ふようこうじょ |

16歳以上の養う家族がいる場合に税金の負担を軽くしてくれる。控除額は38万円~63万円。 ※住民税の場合は33万円~45万円。 |

|---|---|

| 配偶者控除 はいぐうしゃこうじょ |

夫婦なら税金の負担を軽くしてくれる。控除額は38万円。 ※住民税の場合は33万円。 ※70歳以上だと控除額は48万円(住民税においては38万)。 |

| 社会保険料控除 | 社会保険料を払っている方の税金の負担を軽くしてくれる。支払った金額の全額が控除される。 |

| 基礎控除 | すべての方が一律に適用される所得控除。控除額は最大95万円。 ※2025年の税制では最大95万円になります。 ※住民税の場合は2025年の税制でも最大43万円。 |

| ひとり親控除 | ひとり親の場合に税金の負担を軽くしてくれる。控除額は35万円。 ※住民税の場合は30万円。 |

|---|---|

| 寡婦控除 | 寡婦なら税金の負担を軽くしてくれる。控除額は27万円。 ※住民税の場合は26万円。 |

| 障害者控除 | 本人または親族が障害をもっている場合に税金の負担を軽くしてくれる。控除額は27万円~75万円。 ※住民税の場合は26万円~53万円。 |

| 勤労学生控除 | 勤労学生なら税金の負担を軽くしてくれる。控除額は27万円。 ※住民税の場合は26万円。 |

| 小規模企業共済等掛金控除 | iDeCoの掛け金を支払った場合などに税金の負担を軽くしてくれる。支払った金額の全額が控除される。 |

その他くわしい所得控除については所得控除の種類と所得控除額表を参照。

では次に、所得控除を利用したときの所得税の計算過程について下記で説明していきます。会社員としてシミュレーションしています。

会社員が所得控除を利用したとき、1年間の所得税がいくらになるかシミュレーションしてみましょう。条件は以下のとおりです。

この条件で所得税はいくらになる?

たとえば1年間(1月~12月まで)の収入が給与収入のみで280万円、所得控除が128万円(

①まずは給与所得の計算

上記の条件のとき、給与所得は、

となります。給与所得のほかに所得がないので、188万円が総所得金額となります。

②次に課税所得を計算

総所得金額が計算できたので(188万円)、次に課税所得を算出します。課税所得は、

となります。

最初に決めた条件から、所得控除の合計額は128万円(

となります。

③次に所得税の計算

課税所得がわかったので、所得税を計算します。所得税をもとめる式は、

となります。課税所得が195万円以下のときは税率が5%なので、所得税は、

となります。

もし所得控除がなかったら税金はどうなる?

もし所得控除がなければ、稼いだ所得の全額に所得税がかけられてしまいます。

たとえばあなたが稼いだ給与所得が188万円なら、188万円全部に所得税がかけられることになってしまうので、以下のように税金の負担は大きくなります。

このように所得控除がなかった場合、所得控除を適用したときと比べて税金の負担が重くなっているのがわかります。

したがって、もし上記の所得控除を利用できるなら年末調整や確定申告のときに申請することを忘れないようにしましょう。

税金?保険?何もわからない!知っておかなきゃいけないポイントを解説

しらべたい内容を探す

しらべたい内容を探す